ウィキペディアによると、毒性学の基本的な考え方として、

用量依存性の概念というものがある。投与(服用)する量に応じて毒性の強さあるいは種類が異なることを言う。ある程度(閾値、しきい値)以下の用量では毒性が現れず、またそれより多い用量では用量が増すほど毒性が強くなる。

(出所:毒の化学)

上の図は、薬の有効量(effective dose)、中毒量(Toxic dose)、致死量(Lethal dose)を現したものです。横軸が、薬の使用量で縦軸が、効果のある人の割合です。

EDは、右に行くにしたがって、上に曲線が上昇していますが、これは、使用量が増えれば効果のある人の割合が増えていることを示します。このグラフではEDが100%くらいになる量だと、一部の人が中毒になり始めるようです。TDも同様に、使用量を増やせば、中毒患者の割合が増えます。更に使用量を増やすと、一部の人は致死に至る症状がで始めます。このグラフはそういった状況を説明しています。

※この図のED50とか、LD50というのはたぶん間違っています。このライン自身は、ED、TD、LDで、例えばLD50というのは、致死率50%(縦軸が50%)となる薬の使用量(横軸の値)のことをさすのだと思います。

、

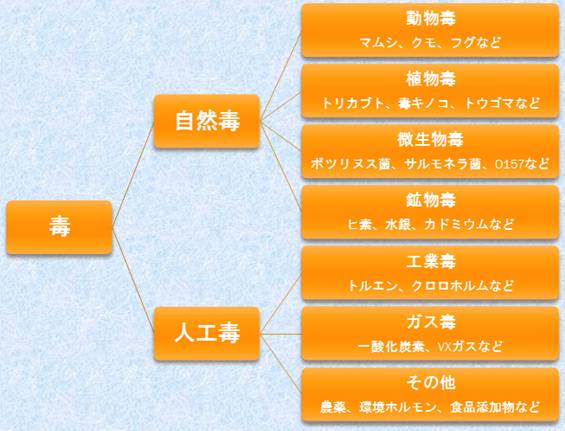

毒性の分類は、以下のような分類になるようだ。

一般毒性

明らかな形で(しばしば全身症状として)現れる毒性で、日常的に毒性と言われる。投与後数日で表れる急性毒性と半年から一年間反復投与された結果に表れる慢性毒性に分類。

ダメージを受ける特定の臓器・組織がある場合には、その臓器・組織の名を冠して「心毒性」「肝毒性」「神経毒性」と言う。

特殊毒性

以下のような異常を起こす毒性をさす。

刺激性:皮膚や粘膜などに投与された物質によって炎症が引き起こされることをいう。物質自体によって起きる急性的影響を一次刺激性、物質によって特異的にアレルギー反応が起こされる場合を感作性という。

免疫毒性:免疫機能の抑制やアレルギー反応の亢進など。

発癌性:がんの原因となる性質。

変異原性(遺伝毒性):遺伝子または染色体の異常を起こす性質。

催奇性(発生毒性):受精、受胎に係る胎児の発達(発生)に対する悪影響。胎児に奇形を起こす性質。

生殖毒性:生殖に対する影響。受精、受胎、出産時等の母体の生殖能あるいは雄親の生殖能に対する悪影響。内分泌撹乱物質(いわゆる環境ホルモンなど)による不妊などの影響等

このほかに、光毒性、遅発性神経毒性等がある。

毒の種類

単体-フッ素 (F2)、塩素(Cl2)、オゾン(酸素の同素体、O3)、リン(白リン・黄リン、P4)、カドミウム (Cd)、水銀 (Hg)、鉛 (Pb)、タリウム (Tl) など

無機化合物-フッ化水素 (HF)、シアン化水素 (HCN)、硫化水素 (H2S)、一酸化炭素 (CO)、シアン化カリウム(青酸カリ、KCN)

有機化合物(生物由来)-テトロドトキシン、ニコチン、ボツリヌストキシンなど

有機化合物(合成物)-VXガス、サリン、ダイオキシン、トルエン、ポリ塩化ビフェニル、ビスフェノールA、塩化メチル水銀、テトラエチル鉛など

※有機化合物とは、炭素をベースに結合したもので、無機化合物とは、炭素と関係なく結合した化合物

またこんな分け方も

自然毒-植物・動物毒、微生物毒、鉱物毒

人工毒-工業毒、ガス毒、その他(食品添加物、環境ホルモン、農薬)

(出所:毒の化学)

ちなみに、今回テーマとなる毒は、猛毒の一般毒性の類ではなく、特殊毒性の類です。死亡するわけではないが、人間の何かしらの機能(生殖機能、アレルギー反応、精神障害、発がん性etc)を狂わせる、日常生活上で支障をきたしそうな、、、、これらの毒性が従来の毒性検査でわかるとは思いにくいかな、、、

|

Sponsored Link |

Sponsored Link