内分泌かく乱物質(環境ホルモン)と推測される物質一覧

内分泌かく乱物質(環境ホルモン)

-

環境中に存在する化学物質のうち、生体に作用をおこしたり、逆にホルモン作用を阻害することで、本来のホルモン作用ができなくなり、生殖、免疫、神経機能に障害を起こす。

分泌とは?

-

外分泌 – 分泌物を排出管(外分泌腺)を通して、生物の体の外に放出すること。

ex. 汗(汗腺)、唾液(だ腺)、母乳(乳腺)など

内分泌 – 分泌物を排出管を通さず、分泌細胞から血液中などに放出し、遠く離れた場所にある細胞に作用する。この分泌物をホルモンと呼ぶ。

ex. 生殖腺、甲状腺

(出所)化学物質の内分泌かく乱に関する情報提供サイト(環境省)

(出所)化学物質の内分泌かく乱に関する情報提供サイト(環境省)

一部の化学物質は、ホルモンの目的器官の受容体に結合してホルモンのふりをしたり、ホルモンの働きなどを邪魔したりすることによって、内分泌の一連の働きを乱す(内分泌かく乱作用)。

「環境ホルモン」という言葉は、環境中に存在して、生物に対しホルモンのような影響を与える化学物質、ということで、内分泌かく乱作用を持つ化学物質の俗称として用いられる。

環境省を中心として疑わしい化学物質の検証がすすめられたが、最終的に懸念ほどの危険性は実証されず、化学物質候補リストは廃止されたが、世界的には引き続き研究がつづけられている。

代表的な環境ホルモン(および疑惑物質)の化学構造([ ]内は分子量)

代表的な環境ホルモン(および疑惑物質)の化学構造([ ]内は分子量)

環境ホルモンの特徴は、

微量で作用

- 環境ホルモンの大きな特徴は、他の毒性と比較してごく微量で生物学的作用を示す。10億分の1の濃度を示すppbや1兆分の1を示すpptなどの濃度レベルで作用を示す。

簡単な分子構造

- 生体を構成する分子は、タンパク質や多糖類のような複雑な高分子化合物(分子量が約1万以上の化合物の総称)であり、分子サイズが大きい。これにくらべて環境ホルモンは分子サイズがきわめて小さく、分子量も大きくても300あまりである。従って分子の構造もタンパク質などと比べてきわめて単純。環境ホルモンの影響は、生体において、分子サイズが小さい性ホルモンおよび甲状腺ホルモンにかかわる形で現れることが多く、指摘されている生態への影響は

(1)女性生殖器系および乳腺

子宮ガン、子宮内膜症、乳ガン等

(2)男性生殖器

精子数の低下、前立腺ガン、精巣ガン、尿道下裂等

(3)甲状腺系

体の発育低下、知能の発達低下

(4)床下部・下垂体

学習障害、精神障害

水に溶けにくく、油に溶けやすい

- タンパク質、多糖類、核酸などは水に溶けやすい。それらの構成単位であるアミノ酸やグルコースも水によく溶ける。ところが、環境ホルモンはきわめて水に溶けにくく、油のような疎水性の媒体に溶けやすい(脂溶性)。体内に毒物が入ると、水溶性のものは肝臓で無毒化(解毒)され、脂溶性のものも酵素によって水溶化し、分解される。しかし、環境ホルモンには水溶化反応も分解反応も受けにくく、血流に戻って次々と脂肪組織に蓄積され、また血流中に放出される。

生分解性が悪い

- 生物が死ぬと、その構成体は分解して自然に返っていく。このように物質が酵素によって分解され消滅していくことを生分解性とよぶが、環境ホルモン分子は生体内で分解しにくく、その形態を保ち続けてしまう。

(出所:基礎情報 知っておきたい有害化学物質)

代表的な内分泌かく乱物質(候補)

-

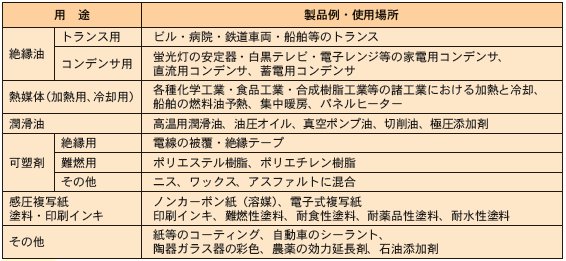

PCB(ポリ塩化ビフェニール)– 無色透明で化学的に安定しており、燃えにくい、電気を通さない、などの性質を持っているため、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙などさまざまな用途に使用された。1972年には生産が中止され、1974年には輸入も禁止。

出所:環境省の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(2009年版)」

出所:環境省の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(2009年版)」

DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン) – 1940~1960年代に多用された有機塩素系の殺虫剤。DDTの発明により、蚊を媒介して感染するマラリアを激減することに成功し、研究グループのミュラーはノーベル賞を受賞。戦後の日本ではチフス撲滅のため、身体に真っ白になるほどDDTをかけてまわり、衛生状況の悪くなった日本において、数万人規模で死者が出ると予想されたチフスの予防に成功、1950年代にはチフスは日本では見られなくなった。1981年以降、日本では使用が禁止。蓄積性があるために現在も鳥類や魚介類などから検出。

ダイオキシン類 – 発生源は昔は除草剤であったが、現在使用は禁止。ダイオキシン類は塩素を含む物質を約250℃~400℃の低温化での不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成する。生分解性が悪いため土壌や河川、海など自然界にはまだ残留。現在のダイオキシン発生量の90%以上がごみ焼却施設。その他は、金属精錬時等。

有機スズ – トリブチルスズ(TBT)などは貝や藻類の付着を防止する効果(防汚効果)があるため船底塗料や養殖用の漁網等の防汚材として使用。貝類に異常が発生し、1997年に全面使用禁止。

DES(ジエチル・スチルベステロール) – 1930年代に開発され、流産防止のために米国で投与された合成女性ホルモン。1970年には胎児期にDESに暴露された女性に膣ガンが多発し、男性の精巣ガンや停留精巣、精子数減少などの報告が同じころに報告され、合成女性ホルモンの使用が禁止。

BPA(ビスフェノールA) – 1923年にドイツで樹脂のコーティング用途のために生産が開始され、プラスチックのポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の原料として知られる。2004年の用途別内訳は、

1.ポリカーボネート樹脂向け(76%) -各種家電、電子機器、OA機器、医療機器、携帯電話、自動車部品、CD等のディスク、シートや窓ガラス等

2.エポキシ樹脂向け(20%) ー自動車用塗料、缶内面コーティング、積層板や半導体封止材など電子機器用途、土木・建築用接着剤や塗料

3.その他(4%) その他の用途は、難燃剤、樹脂添加剤など

フタル酸エステル – プラスチックを柔らかくするための可塑剤(ある材料に柔軟性を与えたり、加工をしやすくするために添加する物質)として広く使われる。主に、塩ビを中心としたプラスチックを軟らかくするために用いる。毒性は弱いが、生産量が大きいため、影響は無視できない。

|

Sponsored Link |

Sponsored Link

野生生物への影響事例には以下のような報告がある。

※出所:環境ホルモンと環境破壊