肝芽腫と肝臓の機能との関係 その1 Pretextを理解する為に

肝臓の機能

血管に腫瘍が絡んでいると言われたので、肝臓の構造について調べてみた。

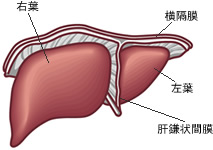

”肝臓とは、体内にある臓器で最も大きなものです。胸部と腹部を分ける横隔膜の下にあり、ほとんどの部分が肋骨に覆われています。人体の中で最も大きな臓器で、体重の約50分の1を占めます。 肝臓は、一つの大きな塊にみえますが右葉(うよう)と左葉(さよう)が肝鎌状間膜(かんかまじょうかんまく)によってわけられています(上図参照)。”

最初に思ったのは、肝臓って、思っていたより上にあるなあ。肋骨に覆われているんだ。みぞおちより下かと思っていた、、、、by あっちゃんぱぱ。その為、場合によっては、肋骨の一部を切除して行うこともあるようです。あっちゃん担当の外科医も小児の肋骨は柔らかいから、針で骨も縫い合わせれますよと、事もなげに言ってました。続きます。

1.生命活動に必要な栄養素の代謝や合成

2.アルコールなどの有害物質の解毒

3.胆汁の分泌

- 唾液腺- 口腔へ唾液を分泌

- 膵臓 – 十二指腸(小腸)に膵液を分泌

- 肝臓、胆嚢 – 十二指腸に胆汁を分泌

このうち、十二指腸に消化を助ける液体を分泌する器官は、肝臓、胆嚢、膵臓。では、肝臓で製造される胆汁って何のため?かといえば、

胆汁の中に含まれる胆汁酸が脂肪を乳化して消化酵素の働きを助ける。更に脂肪の分解産物に作用して小腸から吸収されやすく変化させる。

ちなみに、生体肝移植のドナー(肝臓の一部を提供する人)は、肝臓摘出時に胆嚢をとるのですが、胆嚢をとると、胆汁をためておくところがなくなる為、油っこいものを食べすぎた時に、脂肪分の分解が追い付かないからか、下痢気味になりやすいそうです(生体肝移植の準備で入院していた病院の同室のドナーさんの談)。でも、それって、脂分の吸収力が落ちるということは、太りにくい体になるということ?と勝手に想像したりしてます。個人差が大きいらしいですが。

ちなみに、胆嚢って、何かあるとすぐ取られてしまいます。胆石ができても取られるし、肝臓切除の際も取られます。外科の先生に理由を聞いたら、視野の確保だとか、、、。

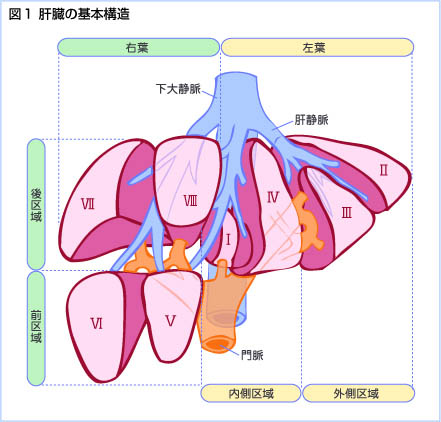

肝臓の血管の位置関係

&

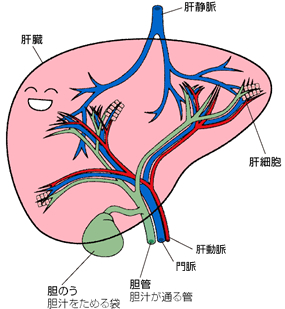

で、肝臓へつながる管は、①肝静脈②肝動脈③門脈④胆管に分かれるそうです。普通の器官であれば栄養で満たされた血液は心臓から動脈で運ばれて、静脈で心臓にもどっていく。肝臓の場合は少し異なる。下記のように肝臓に入ってくる血管が肝動脈と門脈の二種類あり、出ていく管が肝静脈と胆管の二種類となる。

- 肝静脈-主管部は3本(右、中、左肝静脈)からなる。下大静脈へ繋がる。

- 肝動脈-肝臓の20-25%の血流を供給。

- 門脈-肝臓の75-80%の血流を供給。(小腸等の)腸管からの栄養を供運ぶ。

- 胆管-胆汁が通る。

これを見ただけでも、肝臓の手術は、これらの管の処理が面倒そうと思ってしまう。

全体を見ると、下のような血流になるそうだ。

肝動脈、門脈、胆管は、肝動脈が間に走り、併走している。肝静脈だけ、独自に走っているよう。しかし、肝動脈、門脈は、主管が2本に対し、肝静脈は3本ある。不思議だ。

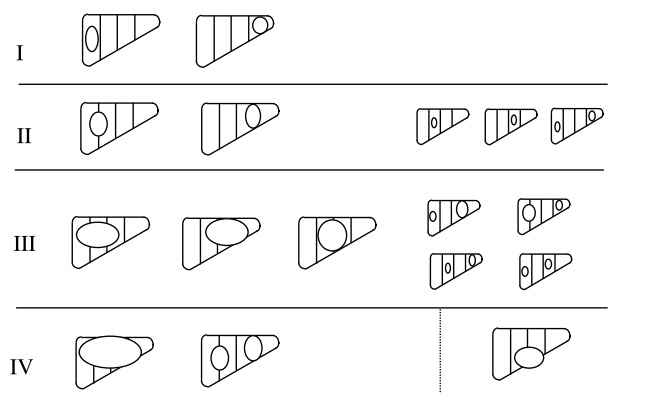

Pretextの概略図

ここまで来て、最後に大きな疑問というか、”肝臓は再生する臓器です。切っても元の大きさに戻ります。”と医師に言われますが、ほかの臓器で再生できる臓器はないのに、不思議だなあと思い、肝臓の細部の構造を見てみた。答えは構造がシンプルだから、再生できるのだろうとなんとなく思った。

例えるなら、巨大な照明を作る目的で、まず乾電池一つと導線2本と豆電球で、電気を豆電球に灯す。これなら小学生でも作れる。あとは、これを膨大な数集めて、並列に並べたら、いつの間にか、まぶしく夜中でも灯せる照明が出来上がったみたい、、、、、例えとして機能しているか?ですが、最小単位での構造はシンプルで、これを無限に並列に並べたような構造に肝臓はなっている。考えたら、半導体のDRAMやフラッシュメモリーも一緒やなあ。

肝臓の最小単位に肝小葉というのがあり、これは、6角形のような構造で、外側に、門脈・肝動脈・胆管がセットで角にあり、中心に肝静脈がある。

その間を肝細胞が埋め尽くし、外側から中心に向かって、血流が流れる構造になっているという。

(しかし、肝臓全体では、区域の中心を肝動脈・門脈・胆管が走り、区域と区域の間を肝静脈なのに、その中の微細な空間では逆転して、静脈が中心で、動脈・門脈・胆管が外側とは、、、、人体って不思議だ。

このページは、かなり他の方の図を無断で転用しているので、苦情が来た際は、該当の図を削除します。

今日の一言

|

Sponsored Link |

Sponsored Link