肝臓の再生の種類は2種類ある

二種類の肝再生

肝臓が再生する臓器であることは、一般的に知られている。しかし、どのように再生するかについては、いまだにはっきりとしていない部分が多いようだ。肝臓の再生について調べてたら、とても参考になる論文にであった。

肝臓の再生を担う肝前駆細胞とその制御機構

(出所:東京大学分子細胞生物学研究所 発生・再生研究分野)

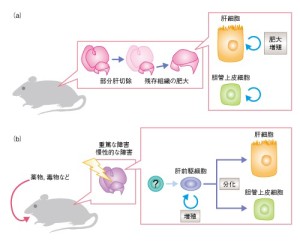

内容はかなり高度で、特に後半は読み解くのはかなり難解だが、まず始まりとして、肝臓の再生には、二パターンあるとのことだ。

(a).代償性肥大

- 肝臓を切除した際に、成熟した肝臓の細胞自身が分裂して、元の大きさ・機能・処理能力に戻ること。

(b).未分化の前駆肝細胞に依存性の再生

- 薬物や毒物等で重篤な慢性の障害を持った肝臓において、前駆肝細胞の活性化が誘導され、若い肝細胞が供給されることで、再生する。

論文の内容自身は、この2番目の前駆肝細胞がどのように発生して、どのように再生メカニズムに影響しているかについて、現在の研究段階を説明している。

代償性肥大による肝再生

ここに出てくる代償性肥大というのは、いわゆる肝臓を切除した時の再生である。半分の肝臓を切除すると、残りの(成熟した)肝臓の細胞が分裂して、倍の大きさになるというもの。ここでも指摘されているが、あくまで、大きさが従来と同じくらいの大きさまで肥大するのであって、元と同じ形に戻るわけではない。あっちゃんの場合もそうだが、通常の人の肝臓があるべき場所に肝臓はなく、別の場所に伸びていったらしい。そして、その空いた場所には腸が入り込んでいるとか?機能的には特に問題ない。あえて言えば、手術時の癒着の影響もあってか便秘になりやすくなったかも。

この再生については、”肝再生について考える”で、いろいろ記載している。

前駆肝細胞による肝再生

1の代償性肥大は、あくまできれいな肝細胞による再生方法であり、肝炎等肝機能が阻害されいる肝臓においては、この再生は機能しないようである。そういったケースにおいては、2の前駆肝細胞による再生機能が働くようだ。このメカニズムをとても複雑で、いまだに解明はできていないようだ。この前駆肝細胞が、慢性的な肝臓の機能障害に陥ると、普通の肝臓には存在しない、未分化の特殊な細胞が出現、増幅しさらに分化することにより,肝臓の再生を行うという。これは、オーバル細胞(oval cell)とよばれるものらしく、肝芽細胞からこの細胞になることもあるようだ。この前駆肝細胞は、肝臓が障害をうけたとき門脈域に現れる(ウルトラマンのような?)存在で、その発生メカニズムはまさに研究の課題のようだ。

後半は、分化の度合い毎の肝細胞と、生産するたんぱく質の話で、あっちゃんパパんは、読みずらかったが、肝臓の再生パターンが二種類あるのは、興味深かった。2のパターンは、一般的に乳幼児の(再生というより)成長時のようだ。実際、AFPは、10未満が正常値というが1才未満においては、非常に高値の状態にある。これは、未分化の肝芽細胞が活発に活動して、細胞分裂しているからであろう。

肝再生に関する関連記事

|

Sponsored Link |

Sponsored Link