肝芽腫の化学療法 まとめ

肝芽腫と化学療法

肝芽腫は、一部の初期の肝腫瘍を除き、術前化学療法を行い、腫瘍を縮小させてから、肝切除を行うのが、標準的な治療法です。日本小児肝癌スタディグループ(JPLT)が1991年に設立され、切除中心に治療法だったものに化学療法を積極的に取入れ、長期生存率を大幅に改善させた。

今回、従来、JPLTで、基本的な化学療法であった、CITAをファーストライン、ITECをセカンドラインとする化学療法から、欧州のSIOPELの治療法を治験段階で導入し始めたので、このあたりの流れを確認しておくためにまとたものです。

国内の標準化学療法

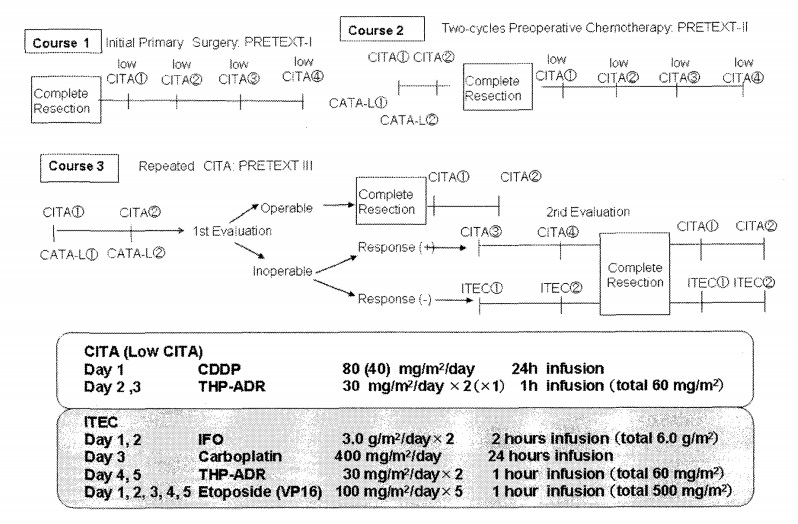

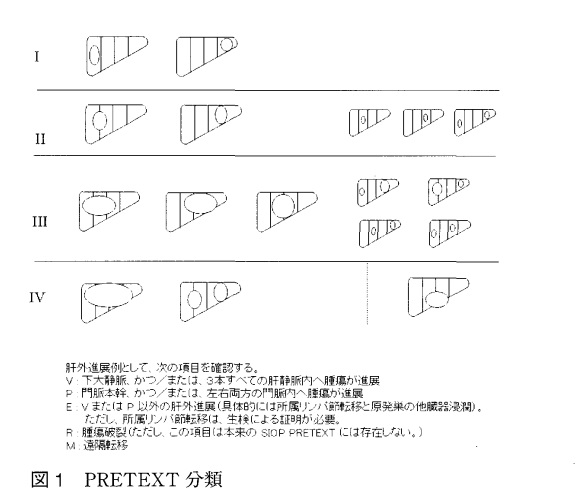

現在(2014年迄)、国内では、腫瘍の進行度合いをPretext(下図参照)で表現し、このグレードに合わせて、術前、術後の化学療法メニューが決められている。

化学療法の具体的な治療スケジュールは以下の通りである。

・Course1 – Pretext1の化学療法

・Course2 – Pretext2の化学療法

・Course3 – Pretext3(と4)の化学療法

・CITAとは、シスプラチンとピラルビシンの併用療法である。

・LOW-CITAというのは、シスプラチンの容量を半分にしたもので、初期の肝腫瘍に適用している。

家族として、図を参考にどのような薬剤をどれだけ使用したかという点は知っておくべきでしょう。この点は、治療が完了した後の晩期障害を考える際にも非常に重要になってきます。

Pretext3と4は、多くのケースで、初診時には切除不可なほど腫瘍は大きく、CITAを2クール行うごとに、画像診断で切除可能かどうか判定し、可能になるまで化学療法を繰り返す。

この際、CITAへの効きが悪くなっていると判断される場合には、セカンドラインのITECを使用するというのが、標準的な治療法でした。

(参考:肝芽腫の標準療法)

生体肝移植の役割

生体肝移植は、JPLTの正式な治療法には入っていないが、現在転移のない肝腫瘍に関しては保険が適用され、切除不能のケースでは積極的に検討されています。

Pretext4では、この従来の治療法だけでは過度に化学療法に依存しがちであり、最初の画像診断時点で、化学療法に対する感応度が低いと予想される肝芽腫に関しては、生体肝移植も初期の段階で視野に入れながら治療を続けるというのが、最近の流れのようです。

生体肝移植の実績については、『小児肝臓移植の現状、実績が多い施設は限定的か?』を参考にしてください。

大量化学療法に対するスタンス

JPLTでは、転移有り、治療抵抗例や、再発例には、大量化学療法(SCT)を推奨しているが、その効果には懐疑的な声も多く、近年はあまり大量化学療法は行われない。

欧州における標準療法

現在、JPLTは、欧州の治療方法と統合しようとしている為、欧州の治療法を確認する。欧州には、SIOPELという肝腫瘍を研究するグループがあり、ここが治療法を決めています。

欧州の標準的な治療法は、年々改善されておりこの10年で大きく変化したが、現在の欧州の治療法は、大きく3つのパターンに分かれています。

1、標準リスク - Pretext 1~3で、転移や破裂、その他リスク要因のないもの

術前に、シスプラチン単剤を4回、術後に2回行う。

欧州の標準リスクおよび、後述するJPLT3-Iに関しては、『日欧で標準となっている肝芽腫の治療法の論文(JPLT-2とSIOPEL3)』を参考にしてください。

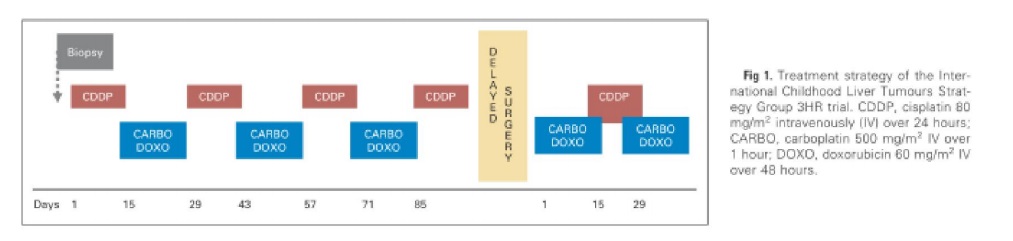

2、ハイリスク(1と3に含まれないもの)

シスプラチン単剤とカルボプラチン+ドキソルビシンを二週間起きに7回術前に繰り返し、術後に3回行います。

欧州のハイリスク患者治療法に関しては、『欧州ハイリスク肝芽腫患者の臨床結果(SIOPEL-3HR) 原文和訳付』を参考にしてください。

3、超ハイリスク(転移あり、AFP100以下)

シスプラチン単剤を3週間毎週投与し、中間週にドキソルビシンを投与、その後一週間開け、再度繰り返す。術前に、シスプラチンは8回、ドキソルビシンは3回投与し、術後もシスプラチンが3回、ドキソルビシンが1回投与されています。

欧州の超ハイリスク患者の治療法に関しては、『肝芽腫ハイリスク患者最新治療法の国内治験開始 欧州論文和訳付』、『肝芽腫ハイリスク患者の最新治療法の結果が改善』を参考にしてください。

※欧州では、ハイリスク患者に関しては、初診の時点で、移植と切除の見極めに長けている外科医によるコンサルテーションを強く推薦している。

※欧州では、AFP<100のケースに関しては、ラブドイド腫瘍との誤診を避ける為に生検が必要で、The loss of INI1 expressionがあるかどうかの確認が求められている(おそらく、従来、ラブドイド腫瘍の一部が、低AFPの肝芽腫として、誤診されていたものと思われる)

(参考:SIOPEL GUIDELINE)

2015年から始まったJPLT-3の動き

国内において、欧州の治療法を取り入れる方向で、各種の治験が始まった。

日本の分類は、SIOPELのそれを同じで表現が違うだけだろう。

-

JPLT3-S(標準リスク)- Pretext 1-3でリスク因子のないもの

JPLT3-I(中間リスク)- 1と3以外

JPLT3-H(ハイリスク)- 転移あり、AFP<100

化学療法の具体的なレジメ

JPLT3-S(標準リスク)

シスプラチン単剤療法を従来よりも投与間隔の短い2週間隔で投与する。

JPLT3-I(中間リスク)

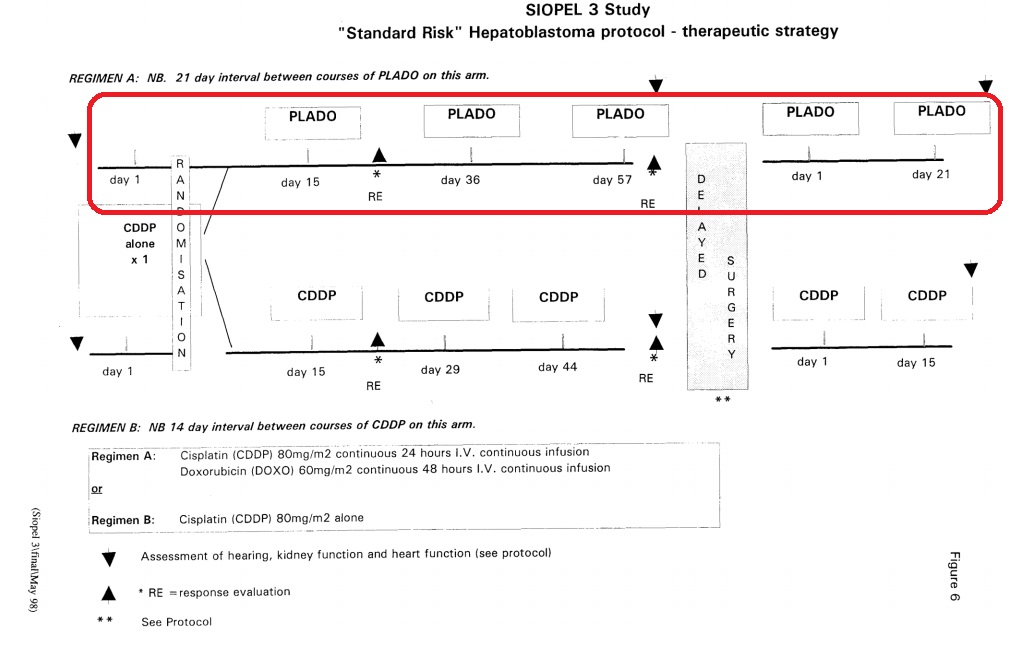

術前化学療法として、シスプラチンCDDP とドキソルビシンのレジメン(PLADO)を3週間毎に4コース実施する。各コースは、第1日目はシスプラチン(CDDP) 80 mg/m2/day を24時間かけて点滴静注、第2, 3日目はドキソルビシン(DOX)30mg/m2/day を24時間かけて点滴静注する。PLADOを4コース終了した後、根治術または肝移植を施行する。手術後、さらに2コースのPLADOを行う。

このPLADOというのは、現在の欧州の治療法の一つ前の標準的な肝芽腫向けの治療法であったものである。従来の国内のピラルビシンと同種の抗がん剤であるが、こちらのほうがより強力である。欧州とここの治療法が異なるのは、おそらく副作用の難聴、心毒性等の面を考慮したものではないかと推測される。

JPLT-S、JPLT-Iに関しては、『肝芽腫の治療法は欧州と合流か?(新療法の治験開始)』を参照ください。

JPLT3-H(ハイリスク)

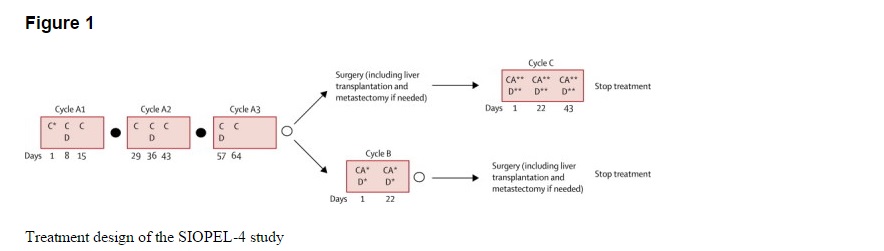

SIOPEL4のプロトコールに従い、シスプラチン1週間隔投与とドキソルビシンを含むブロックからなる術前化学療法を行った後、外科的切除を行い、その後術後化学療法を行う。

[mobile-only]

![]()

[/mobile-only]

[pc-only]

|

|

|

今日の一言

年賀状の準備は、大丈夫ですか?

2016 申年 年賀状印刷はいんさつどっとねっとにおまかせ

![]()

|

Sponsored Link |

Sponsored Link