日欧で標準となっている肝芽腫の治療法の論文(JPLT-2とSIOPEL3)

日本の標準療法とその治療成績

担当の先生から、カンファレンスの翌日に、肝芽腫の治療結果に関する論文を二つもらう。

- JPLT(日本小児肝癌スタディグループ)が取りまとめた肝芽腫の直近の治療実績(JPLT-2プロトコル)

- SIOPELによる肝芽腫標準リスク患者のシスプラチン+ドキソルビシンとシスプラチン単剤の比較治療結果

・JPLTが取りまとめた肝芽腫の直近の治療実績(JPLT-2プロトコル)

5年生存率(再発や別の疾患の有無にかかわらず5年後に生存している確率)

Pretext 1 – 100.0%

Pretext 2 – 87.1%

Pretext 3 – 89.7%

Pretext 4 – 78.3%

転移 – 43.9%

進行度合の分類尺度であるPretextについては肝芽腫の会のこちら

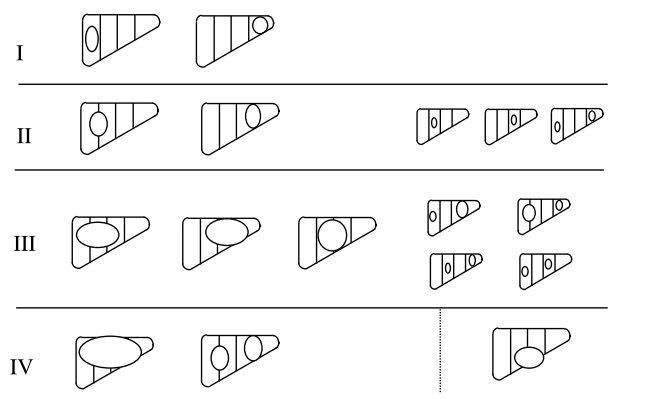

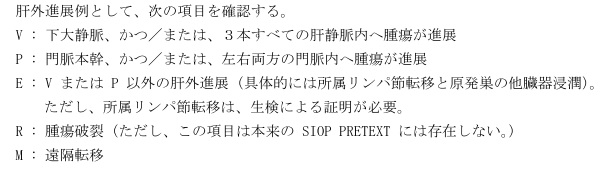

下の図は、腫瘍の位置、大きさとPretextの関係。肝臓を4つに分けて(肝臓の機能についてはこちら)、腫瘍がどこまで入り込んでいるかで判定する。

(出所:小児癌に対するJPLT-2治療プロトコル 臨床第二相試験)

転移のない患者における5年生存率は、JPLT-1プロトコルと比較し、改善していた。しかし、転移例においては、改善がそれほど見られてない。

生存率を決定づける重要な予後因子-転移、静脈への進展等肝外への進展

転移のないケースでのCITA(シスプラチン+テラルビシン)のみの化学療法後の完全切除(腫瘍が完全に摘出できた)率

Pretext 1 – 100%(1人/1人)

Pretext 2 – 93.5%(43人/47人)

Pretext 3 – 69.9%(51人/73人)

pretext 4 – 33.3%(10人/30人)

転移例 – 45.7%(16人/35人)

CITAかCATA-Lの抗がん剤治療を受けた185人のうち、121人が切除でき、56名がセカンドラインの治療法であるITECを実施し、39人がITEC後に切除。

切除手術ができず生体肝移植は、5件

欧州における治療法

SIOPELによる肝芽腫標準リスク患者の”シスプラチン+ドキソルビシン”とシスプラチン単剤の比較治療結果

標準リスク-Pretexet 1~3で、肝外進展、遠隔転移のない肝芽腫の症例

1998~2006年迄の126人標準リスクの肝芽腫患者での治験の結果、シスプラチンだけの化学療法で、従来のシスプラチン+ドキソルビシンの化学療法と同等の効果があるという結果がでた。ドキソルビシンを除いた化学療法は十分可能と結論づけられる。

Group1-シスプラチンのみ

Group2-シスプラチン+ドキソルビシン(日本のシスプラチン+テラルビシンとほぼ同じ)

化学療法による腫瘍縮小効果-Partial Responseの割合)

Group1 – 90%

Group2 – 95%

完全切除率

Group1 – 95%

Group2 – 93%

3年無病生存率

Group1- 83%

Group2- 85%

あっちゃんがシスプラチンのみの化学療法をするにあたり、標準プロトコルと異なる為、そのあたりをJPLTに聞いてみたところ、次期治療プロトコルにあたるJPLT-3では、標準リスクの肝芽腫には、シスプラチン単剤からスタートする方向性で考えている旨の回答を得た。心臓に晩期後遺症を残す可能性のあるテラルビシンを投与せずに同等に近い効果が期待できるのであれば、歓迎すべき方向性かな。

一方、シスプラチン単剤の問題点は、腫瘍縮小効果が90%と従来より5%低い(CITA/シスプラチン+ドキソルビシンでは95%)為、化学療法が効かない患者が100人中に5人→10人になる。この5人に当たった人は、従来治療法のCITAに早い段階で移行しなければ効果の無い化学療法をすることになる。

残念ながら、あっちゃんはこの5人にあたってしまったのだが、、、、。

今日の一言

|

Sponsored Link |

Sponsored Link