肝芽腫の肝芽細胞とES細胞との比較

肝臓で生成するたんぱく質

そもそもAFPとは、なんだろう?これと腫瘍の大きさは比例するようなしないような、、、、なぜAFPが100以下の肝芽腫の予後って悪い?誰もおしえてくれないので、自分で調べてみた。(以下はあっちゃんぱぱの仮説なので、読み物程度に、、、)

AFP(アルファ-フェトプロテイン)って?フェトは、接頭語で、”胎児の”を意味し、プロテインは、タンパク質だ。アルファにはたぶん深い意味はないだろうから、胎児性タンパク質(胎児期に生産されるタンパク質?)という感じか?

昔習った肝臓の機能の一つに、アミノ酸を合成して、タンパク質を作るというのがあったように記憶しているので、それの一種かな?ちなみに、よく血液検査等で測定するアルブミンもタンパク質の一種だ。じゃあ、同じタンパク質なのにアルブミンは、なぜ健康な人でも普通に生産させるのに、AFPは、幼児を除き健康な人では生産されないのか?

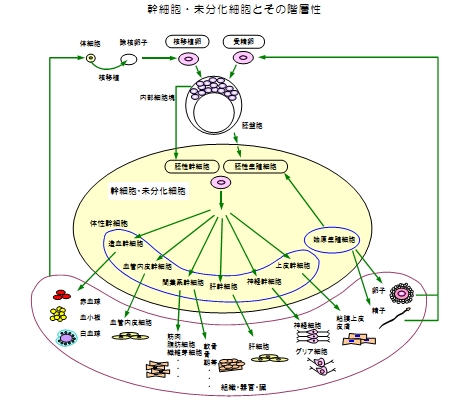

全能性⇒多能性⇒?

これは、AFPを製造する細胞、アルブミンを製造する細胞が異なるからのようだ。これを考える為には、肝臓のできるまでを考える必要があり、よく聞くES細胞の話や、iPS細胞の話とも直結する。

人間は、一対の精子と卵子による受精卵から始まる。この細胞が分裂して、個体としての人間になるが、この細胞が分裂していくうちに徐々にそれぞれの細胞が機能分化していくよう(受精卵が4つの細胞に分裂したところまでは、そのそれぞれがばらばらになっても、環境が整っていれば、4つの個体として成長(全能性)するらしい。一卵性のクローン)。これがさらに進んで、胚盤胞の時期まで来た段階の細胞の一つ一つは、どんな細胞にもなることが可能な細胞(多能性)となっているというが、その細胞は全能性は失っている。で、子宮に着床すると、個々の細胞分裂がさらに進み、急速に機能分化が進み、個々の細胞は多能性も失うよう。

一方、よく肝芽腫で、未分化、低分化、高分化といった単語を聞くことがあるが、この未分化とは、細胞が十分に機能分化する前の状態で、様々な種類の細胞になることが可能といったことを意味する。逆に、高分化とは、かなり細胞分裂が進んでいて、肝臓の細胞に近い状態を意味する(らしい)。

また、幹細胞という単語も最近耳にするようになった。これは様々な機能の細胞になることができる細胞を意味する。先ほどの説明では、多能性を持った細胞のことを意味する。

この幹細胞にもいろいろな階層があるようだが、究極の上位にある幹細胞を、胚性幹細胞と呼ぶ。先ほどの説明では、胚盤胞の段階の個々の細胞のことを指す。この胚性幹細胞がさらに分化すると、○○幹細胞といった大まかに機能分化するが、まだ多機能性を持った幹細胞ができる。

(出所:幹細胞・未分化細胞 利用技術/独立行政法人 工業所有権情報・研修館)

ちなみに、ES細胞とは、この胚性幹細胞(Embryonic stem cell)のことを指す。

説明が長くて、申し訳ないですが、続きます。

胚性幹細胞から分化した次の段階に肝幹細胞というのがある。これは、肝臓に関して、いろいろな細胞になれる肝臓限定多機能細胞といったところでしょうか?ただ、この肝幹細胞という単語は、かなり概念的なようでまだ、実際に人の肝幹細胞を特定するマーカー等はない?ようである。

肝芽腫と肝細胞がん

肝臓は、肝実質(レバーの部ぷよぷよした部分)と胆管等の細胞に大きく分類されるようで、肝幹細胞は、これらの細胞になる機能を持つ。で、ここで肝芽細胞という単語がやっと出てくるが、これは、肝幹細胞の一種?、あるいは、肝幹細胞の次の段階の細胞のようである。どちらにしろ、肝実質にも胆管にもなれる細胞ということのようだ。この細胞が癌化したものが肝芽腫だ。だから、肝細胞がんと肝芽腫は、そもそも母体となる細胞が異なるのだ(だぶん)。

なぜ、肝芽腫が小児の病気で成人ではなりにくいかというと、肝臓を形成する時期に活発に活動する肝芽細胞が原因の癌だからだ。通常、あらゆる細胞には、寿命(テロメア説)があって、だいたい50回くらい細胞分裂すると、それ以上分裂できずに最後を迎えるらしい。

肝芽細胞も肝臓をつくる途上で、分裂を繰りかえしていくうちに消滅していくのですが、癌化すると、この寿命の限界を超えて無制限に増殖するという

(細胞の癌化をうまく制御できれば、机上の空論としては永遠の生命というのも可能だろうけど、永遠に細胞分裂を続けると染色体のコピーミスの回数が増えるので、たとえ癌化を制御できるようになったとしても、たぶん人間としての機能や形態は保てずに、醜い化け物のようになるのかも、、、永遠の生命を得るためには、細胞分裂時に正確にコピーできる仕組みを作らない限り永遠に組織を維持することはできないかな)。

ちなみに、幹細胞は、非対称的な細胞分裂を行うとか。普通の細胞分裂は、元々と同じ性質の二つの細胞になる(肝実質の細胞は、1つ→2つに増える)ようだが、肝幹細胞等は、分裂しても一つは、肝幹細胞のままで、もう一つは、より分化した肝実質等の細胞を生み出すよう。肝芽細胞がこのどちらの性質を持つかは、ちょっと論文等では見つからなかったが、分化のレベルによってたぶん両方のケースがあるような気がします。

(次に続きます)

肝芽腫の再発に関して考えた記事

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ まとめ

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ1

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ3

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ4

今日の一言

|

Sponsored Link |

Sponsored Link

水かあ、非常用に買いだめしちゃってるしなあ、、

レンタルなので安心・簡単・手間いらず!

買うよりお得!浄水器レンタルシステム

![]()