肝芽腫の肝芽細胞と肝幹細胞を比較する

肝芽細胞から肝臓へ分裂の流れ

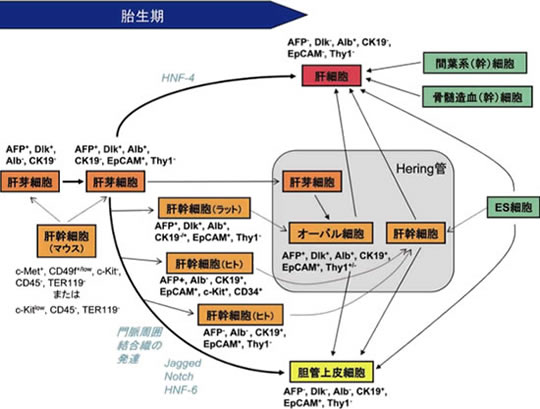

肝芽細胞というのが出てきた。胚性幹細胞→肝幹細胞→肝芽細胞→肝実質 or 胆管上皮細胞 etc

と徐々に分化して、単機能の細胞へと行き着く。単機能の細胞になる前の段階を未分化というそうで、逆に特定の機能を持った細胞になった状態を分化細胞というそう。

(出所:肝細胞研究会)

肝細胞の分化の度合いと生成するたんぱく質の違い

勝手な憶測だが、AFPの高低と芽細胞の組織型は、次のような考えがありえるのではと思う。

上の図では、肝幹細胞、肝芽細胞、肝細胞等の流れが解説されているが、ここでの注目点は、それぞれの段階で、作るたんぱく質が異なっている点だ。成熟した肝細胞は、アルブミンを生成するが、

肝芽細胞では、生成するものもあれば、生成しないものもある。肝芽細胞でも分化が進んだ段階では、アルブミンは生成するが、分化が進んでいない肝芽細胞では、生成しないようである。

AFPについても、分化の段階によって生成度合が異なるようだ。肝幹細胞のなかでも未分化の状態ではAFPは生成しないようである。

おそらく、AFPが100以下の肝芽腫とは、分化が全然進んでいない肝芽細胞(or肝幹細胞)による肝芽腫で、未分化であるが為、

他の細胞になる機能をかなり持っており(=転移しやすい/分裂が活発/細胞がばらばらになりやすい)、一般的に悪性度が高いと表現されるのではないかと思う。

また、同じ肝芽腫でも、低分化型のようが、高分化型よりAFPは高くなりやすいといわれているようであるが、これは肝芽細胞の分化が進んで肝実質等に近い肝芽腫では、AFPの生成度合も落ちてくるからだろうと思う。

肝芽細胞が、分化の度合が低くても高すぎてもAFPの生成活動が落ち、中間くらいが一番生成されていると思われる。

AFPは、肝芽細胞の質と量の掛け算で決まる為、人によって、百万を超える人から、数千等様々なようである(百万を超えるような肝芽腫は、たいてい低分化型のような気がする、、、)

成人に肝芽細胞はあるか?

では、次の疑問に、肝芽細胞がAFPを生成するということは、成人もAFPがゼロでない以上、肝芽細胞は大人にも存在するのか?

という問いに対しては、肝芽細胞は、成人にも少数ながら存在するよう。だから、健常な成人でもゼロにはならないようです。

そして、肝炎や肝硬変等で、肝実質の細胞が傷ついたり、減ったりした場合は、この肝芽細胞が活性化され、細胞分裂して、

再び肝実質細胞をもとの数まで戻そうと分裂をするようです。この際に、肝芽細胞の数が増えるか、活性化される影響で、AFP値が上昇するのだと思われます。

これは、肝再生にも当てはまるようで、肝再生時にも、AFPが上昇するのは、

肝臓が元の大きさに戻る為に、肝芽細胞が活性化され、肝芽細胞の数が増えることで、

AFPも上昇するのだと思われます。

あっちゃんぱぱの勝手な妄想ですが、やはり健常人のAFPが3-4であることを考慮すると、

例えAFPが一桁でも後半ということは、それだけ、普通の人より肝芽細胞の数が多く、

肝細胞の再生が行われていることを意味す

るのだと思います。肝芽腫の切除後であれば、肝再生が完全には終わっていないことを意味するのだと思います。

肝芽腫が、肝芽細胞の突然変異により、できた腫瘍であることを考ええると、

肝芽細胞が安定的な状態になるAFPの3-4程度になるまでは、普通よりも再発率が高いのではないかと勝手に思ったりします。

(まだまだ続くかもです)

肝芽腫の再発に関して考えた記事

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ まとめ

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ1

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ2

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ4

今日の一言

|

Sponsored Link |

Sponsored Link