AFPの半減期と基本的な性質

肝芽腫になると、AFPの上下で、あらゆることが左右されます。あっちゃんは、毎週月曜日にAFPの測定をすることになった為、月曜日の晩から火曜日に今後いろいろばたばたすることが多かった。

AFPの測定

週に一回AFPを測定するが、当初、病院の測定器の上限AFP 484,000を上回っていた。通常の肝臓疾患では、ここまでAFPは上昇しない為、必要ないのであろう。

抗がん剤が効けば、すぐに下落するのだが、当初は、抗がん剤投与後も上限を超えたままであったので、画像診断を加えても効果があったかどうかがわからなかった。

3クール目からは、血液を希釈化することで概算で、何とか測定できるようになった。

AFPの性質

- 正常値は10以下

- 腫瘍が手術で除去されると、半減期と呼ばれる3.5日~5日の期間ごとに半減していく。

- 半減期は、教科書には5-6日と記載されているだが、臨床の論文等を見ていると、半減期が3.5~4日以内が予後がいいというような発表もあり、個人的には5日以内を望みたい。

- 手術後に、肝再生や化学療法による肝障害等で一時的に少し上昇することがある(数か月程度は30-50のレンジでとどまることがある)

- 術後のAFPの上昇時には、レクチン分画というもので、再発か肝再生か調べることができる。

- 生後間もなくは、正常値のレンジが10よりも高い。

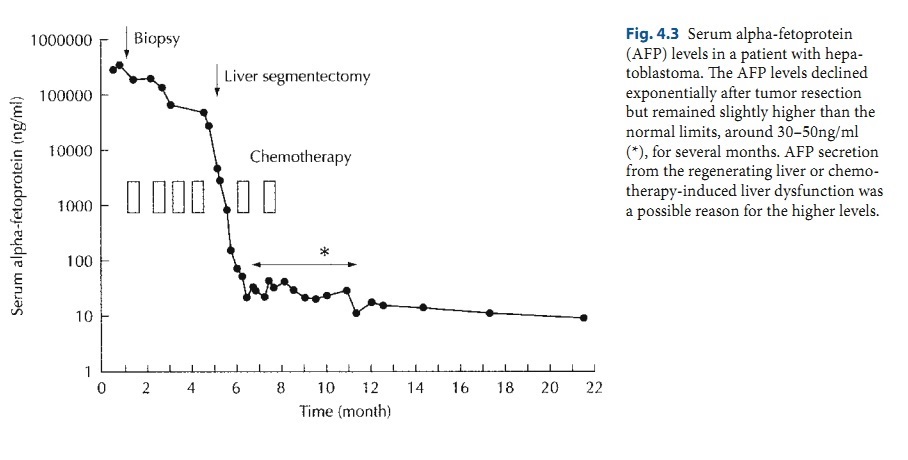

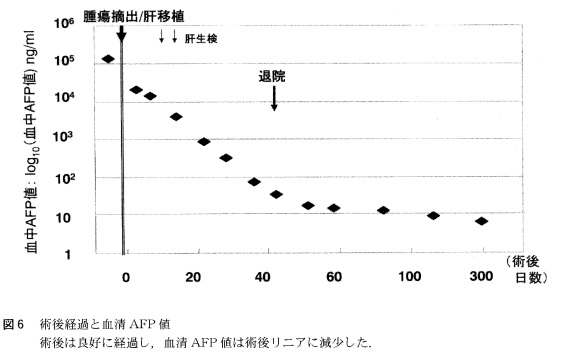

腫瘍切除後のAFPの推移

もう一つ、術後のAFPの推移についての論文を見つけた。AFP10切ったのは、術後100日くらいはかかっている。100切ったところからが長期戦のようだ。

(出所:大量化学療法後の切除不能肝芽腫に対する生体肝移植の経験/2006 小児がん 第43巻第1号)

AFPの半減期

先のAFPの特徴の中で気になった半減期と予後について調べてみた。

AFPの半減期も、人それぞれで、統一された見解がない。5日くらいが一般的な見解。

韓国で、発表された論文では肝芽腫を含むAFP上昇を伴う悪性腫瘍(18例)の腫瘍切除後の半減期の特徴は、

- 完全切除後、再発無しのグループ(13例)-AFP半減期は4.0日±0.9日

- 再発or不完全切除のグループ(5例)-24.8日±20日

英語表記もあるのでわかります。

出所:Actual Half -life of alfa-fetoprotein as a prognostic tool in pediatric malignant tumors(S.J.Han Korea /Pediatr Surg int 1997 599–602)

北海道大学の論文によると、原発性肝癌に関してAFPが100ng/ml以上のケースでは、

- AFPの半減期の平均は3.8日

- 半減期が3.8日未満の例は再発していないが、それ以上のケースで、再発が散見される。

出所:原発性肝癌(腫瘍径5cm以下)の診断および治療上の問題点

症例数は少なくこじつけっぽくもあるが、もう一つ国内の論文から

- 再発無し(2例)-AFPは3~4日の半減期で減少

- 再発グループ(2例)-AFPの半減期が6.8,5.4日

(出所:血清学的癌診断法について 東京女子医科大学雑誌, 46(2):127-133, 1976)

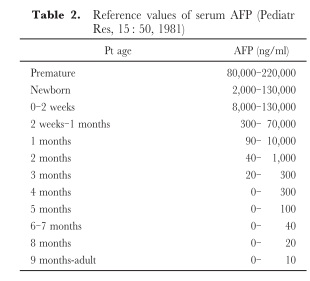

ところで、AFPは、生まれて間もないころは結構高値でも正常値らしい。以下は、その表。

(出所:生後 5 カ月小児に発症した精巣卵黄嚢腫の 1 例/泌尿紀要 55 : 367-370,2009年)

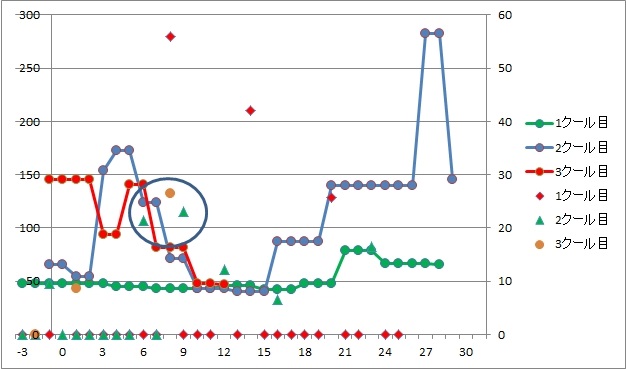

AFPの化学療法後の推移

化学療法後のAFPの推移にパターンがないかどうかチェックするために、イリノテカンの化学療法開始後のAFPの推移を3回プロットしてみた。

(x軸上のドットは無視してください。未測定の日の数値が0で入っている為)

折れ線はALTの推移(左軸)で、ドットはAFPの数値(右軸)。

x軸は、化学療法の開始日が0日目で、イリノテカン3クール分をプロット。

1クール目は、まだAFPが下がり切っていなかったので、あまり参考にならなかった。

強引に特徴を見つけ出すとすると、ALTは、化学療法終了直後に急上昇し、数日で、下がり始める(終了直後から3日間くらい)。

AFPは、化学療法前後は、低値だが、終了後、6日後くらいに高値をつけている。これは、化学療法による肝機能の悪化によるものか、化学療法後に肝再生が始まっているからか?

AFPは、化学療法後、6-7日くらいでピークをつけ、その後、下降していく。

一応、強引に見れば、上記のように見えなくもない。

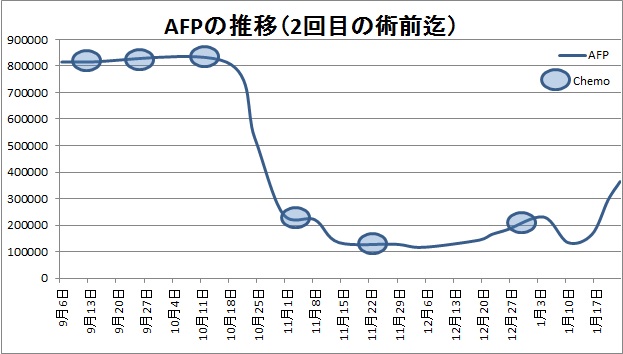

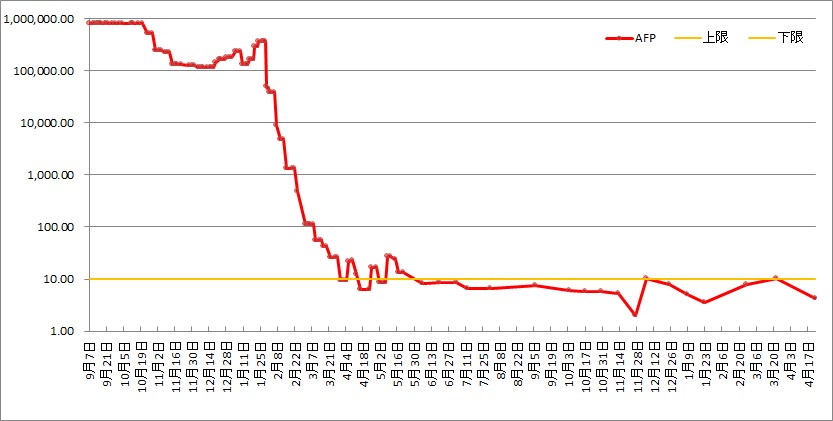

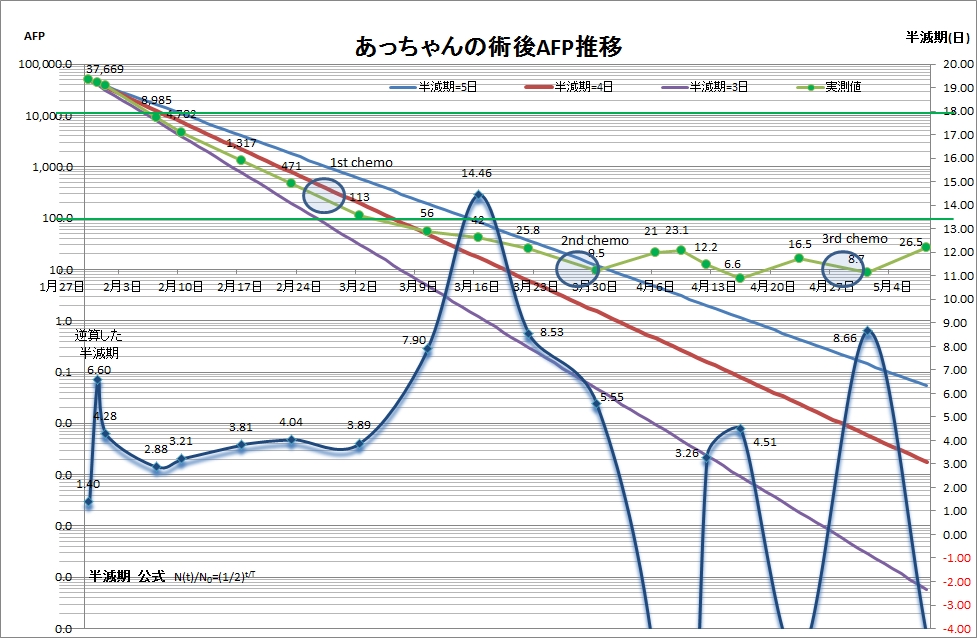

あっちゃんの術後AFPの推移

あっちゃんのAFPをグラフ化してみた。

手術までのAFPの推移

術後の推移

縦軸をLOGでとらないと、グラフにできない。なかなか下がらない。

緑の折れ線-AFPの推移(左軸、対数表示)、青の折れ線-半減期(右軸)

医学書からの抜粋では、

- AFPは、30-50のレンジで数か月停滞することがある。

- その理由は、肝再生と化学療法による肝障害が原因である。

グラフ上の緑色の2本の横線は、AFPの半減期を3つのフェーズに勝手に分けてみました。

フェーズ1-ややゆっくり減少(急激な肝再生時期だからか?)

フェーズ2-順調なAFP半減期

フェーズ3-AFP値が100を切り、緩やかな肝再生、化学療法による肝障害の影響を受けやすいフェーズ

最初から、寛解後まで

AFPが10以下ということの意味合い

肝芽腫の治療でAFPは10以下であれば、正常であると言われている。

しかし、肝芽腫に関しては、日米欧の論文を確認したが、統計的にAFPがいくら以下ならOKといった論文は見当たらなかった。

成人のデータをそのまま使っているのだろか。

成人のAFPの有用性

成人の肝細胞がんでは、AFPだけでなく、PIVKAⅡ、AFP-L3等を見ながら、画像診断で判断する。

AFPだけでは、肝臓がんかどうかうまく見分けられない上、肝硬変や、肝炎等でも上昇するため、誤診を避けるために、他の腫瘍マーカーと複合的に使う。

初期の肝細胞がんでは、その半分程度がAFPは20以下で、単独では、進行がん以外は発見できない。

(肝癌診断マニュアルによれば、AFPが20以上なのは、Ⅰ期48%、Ⅱ期47%、Ⅲ期66%、Ⅳ期80%)。

小児の肝芽腫の場合、そのほとんどがAFPが異常値となる為、かなり性質が異なる。

成人のAFPの平均値

健常人のAFPが、どの程度なのかを調べてみた。

富士レビオ によれば、健康な人のAFPの平均値は3.9(異常値的なものを統計処理した場合3.4)で、3台というのが一般的な数値のようだ。

平均値+1.96SD(標準偏差)が8.5だそうで、健康な人の約97%は、8.5以下になることを意味する。

富山大学では、6.2以下が正常値とある(おそらく肝炎、肝硬変等の疾患も含めてだと思いますが、、、)

|

Sponsored Link |

Sponsored Link

あっちゃんぱぱとままは二人とも2台だったので、おそらく人間ドック等を定期的に受ける40代男性等が母体で、数字にかたよりがありそう。それでも2-3台が健康な人の数値といえそうだ。