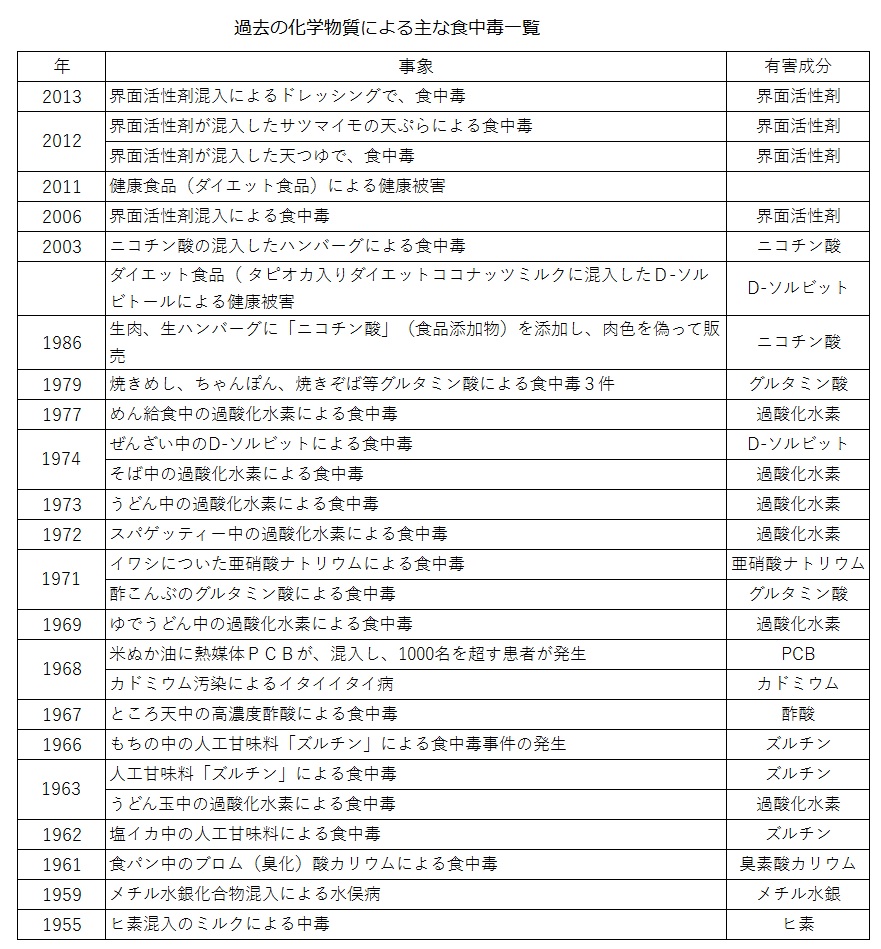

食品添加物による食中毒の歴史

食品添加物・化学物質による中毒事件

食品添加物が過去どのような食中毒事件を起こしているか、確認してみました。

過去は、しばしば食品添加物により食中毒が起こっていましたが、1970年代の毒性検査で新たな毒性が明らかになり、規制されたものや、適正容量の把握により、2000年代に入り、食品添加物による食中毒は、ほとんど起こらなくなりました。

※ヒスタミンによる食中毒は、化学物質による食中毒に厚生省では分類されていますが、生成過程が腐敗によるものなので、除外しています。

2000年代の食品添加物・化学物質による食中毒事件

2000年代に入っていからの化学物質に関係する事故はほとんど見られません。

多かったものとしては、界面活性剤(=洗剤)の食品への混入です。業務用の濃度の濃い洗剤を、他の液体と間違えて、食品に混ぜてしまったことが原因として多いようです。

それ以外には、肉の赤身を綺麗に見せる為にニコチン酸の食肉への混入が見られました。しかし、以前と比較して、重篤な化学物質による食中毒は見られていません。

1900年代の食品添加物・化学物質による食中毒

反面、1970年代以前は、食品添加物の使用方法に対する認識があまく、食中毒を出すこともたびたびありました。

メチル水銀による水俣病、カドミウムによるイタイイタイ病や、ヒ素の混入したミルクによる中毒等、重金属が食品に混入することにより大規模な中毒患者がでました。

それ以外のもので多かったものとしては、

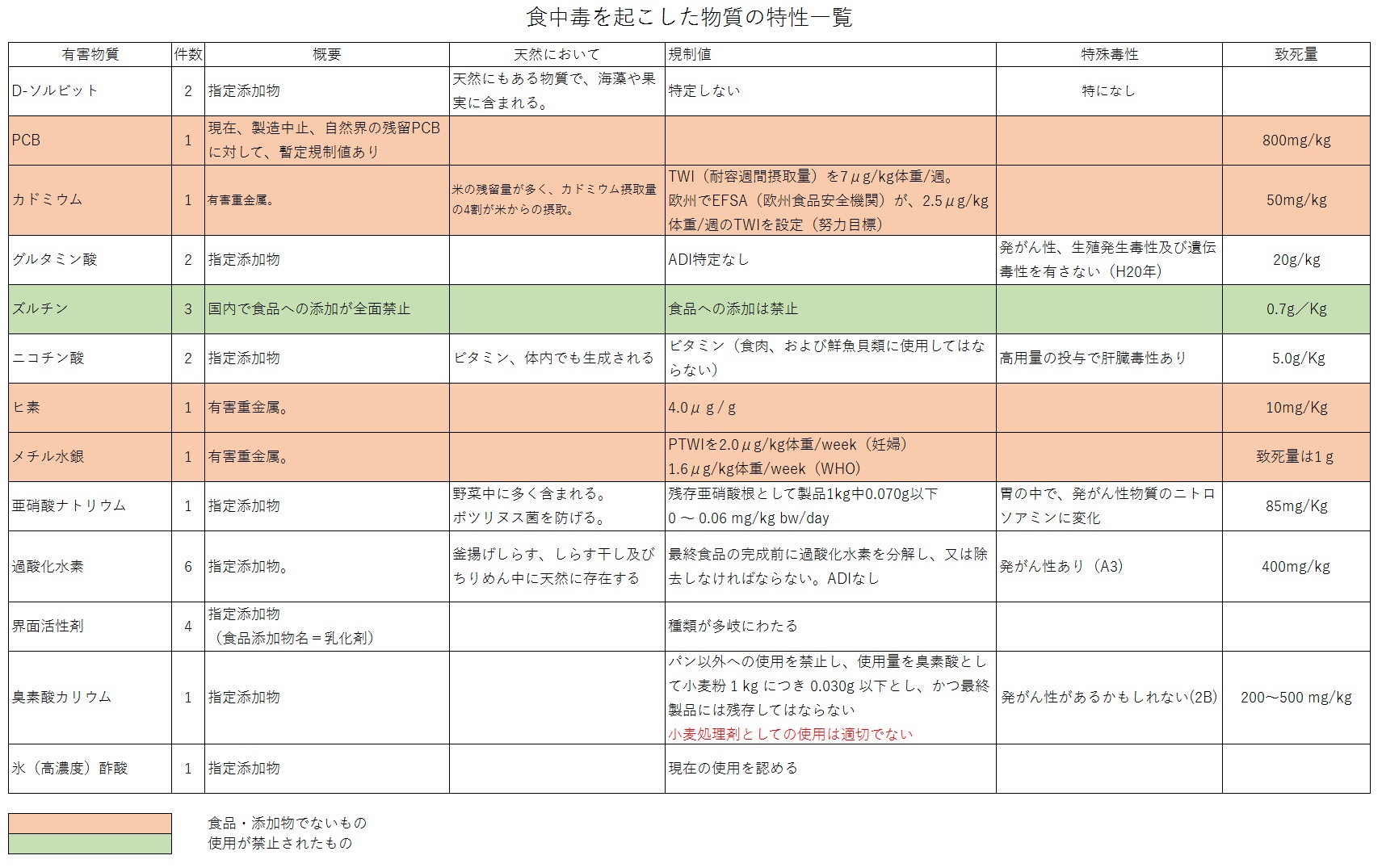

食中毒を起こした化学物質の毒性

PCB、カドミウム、メチル水銀、ヒ素等の重金属は有害物質として知らているが、現在も様々な食材に残留している為、汚染濃度に関して、規制値が決められています。

[mobile-only]

[/mobile-only]

[pc-only]

Sponsored Link

[/pc-only]

|

Sponsored Link |

Sponsored Link