肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ まとめ

直近のあっちゃんのAFPは、3.9だった。この数字の意味合いと再発について考えてみました。

AFPって何だろう?

AFPとは、なんなのでしょうか? AFP(アルファ-フェトプロテイン)とは?なぜAFPが100以下の肝芽腫は、予後がわるいと言われているのでしょうか?

まず、フェトは、接頭語で”胎児の”を意味し、プロテインは、タンパク質です。アルファにはたぶん深い意味はないでしょうから、胎児性タンパク質(胎児期に生産されるタンパク質?)という意味になります。

肝臓の機能には、アミノ酸を合成してタンパク質を作るというものがあります。よく血液検査等で測定するアルブミンもタンパク質の一種です。

では、同じタンパク質なのにアルブミンは、なぜ健康な人でも普通に生産させるのに、AFPは、幼児を除き健康な人では生産されないのでしょうか?

肝臓が出来るまで

これは、AFPを作る細胞、アルブミンを作る細胞が異なるからのようです。これを考える為には、肝臓のできるまでを考える必要がありそうです。

全能性・多能性、生命の神秘、、、

人は、一対の精子と卵子による受精卵から成長が始まります。この細胞が分裂し続け、個体としての人になりますが、細胞が分裂していくうちにそれぞれの細胞が、異なる機能を持つようになります。

受精卵が4つの細胞に分裂した段階までは、4つのそれぞれの細胞は、すべての細胞になれる機能を兼ね備えている為、ばらばらになっても環境が整えば4つの個体として成長することができます。

これを”全能性“と呼び、一卵性のクローン等は、この細胞から作られます。

さらに進むと、受精卵は、胚盤胞とよばれ、着床できる準備のできた状態になります。この時期の個々の細胞は、まだどんな細胞にもなることが能力をもっていて、これを”多能性“と呼びます。

しかし、個々の細胞をばらばらにしても、既に、一つの個体として成長する”全能性”は失われています。

子宮に着床すると、細胞分裂と機能分化が進み、個々の細胞は”多能性”も失っていき、特定の機能のみをもつようになります。

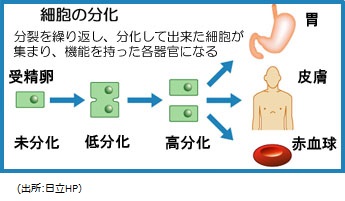

このように一つの細胞が、特定の機能を持つ細胞に変化する過程を”分化と呼びます。

細胞の変化の過程

細胞の分化の段階に、未分化、低分化、高分化というものがあります。

細胞において、未分化とは、細胞が特定の機能を持つ前の状態で、様々な種類の細胞になることが可能といったことを意味します。逆に、高分化とは、細胞の分化が進み、特定の目的の細胞に近い状態を意味します。

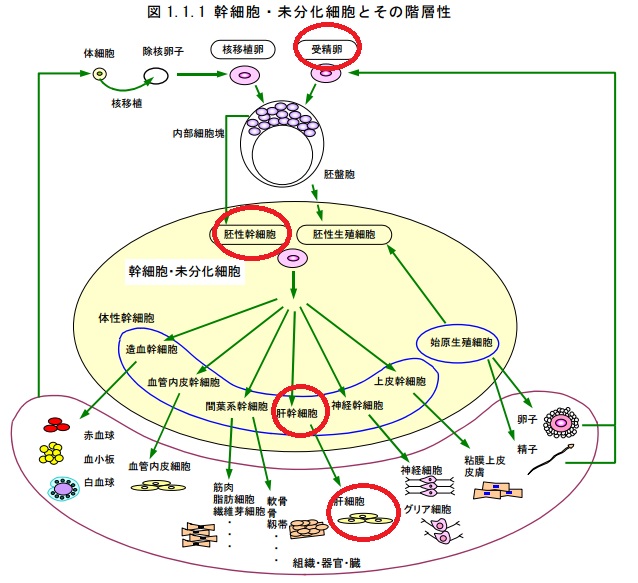

また、幹細胞という単語をよく耳にします。これは、様々な機能の細胞になることができる細胞を意味します。先ほどの説明では、多能性を持った細胞です。

この幹細胞にもいろいろな階層があるようで、究極の上位にある幹細胞を、胚性幹細胞と呼びます。先ほどの説明では、胚盤胞の段階の個々の細胞のことを指します。

この胚性幹細胞がさらに分化すると、○○幹細胞といった大まかに機能分化はしたが、まだ多機能性を持った幹細胞ができます(ちなみに、ES細胞とは、この胚性幹細胞(Embryonic stem cell)のことを指します)。

肝臓においては、胚性幹細胞から分化した次の段階に肝幹細胞というのがあります。これは、肝臓に関係する様々な細胞になれる肝臓限定の多機能細胞といったところでしょうか。

(出所:幹細胞・未分化細胞 利用技術/独立行政法人 工業所有権情報・研修館)

(出所:幹細胞・未分化細胞 利用技術/独立行政法人 工業所有権情報・研修館)

肝芽腫においても、細胞のどの段階から、がん化したかで、分化度が異なり、同様に、高文化、低分化、未分化の肝芽腫があります。

肝芽腫と肝細胞がんの違い

肝臓は、肝細胞(ぷよぷよしたレバーの部分)と胆管細胞に分かれ、肝幹細胞は、これらの細胞になる機能を持ちます。

肝芽腫とは、肝芽細胞ががん化したものと言われています。この肝芽細胞とは、肝幹細胞の一種で、肝細胞にも胆管にもなれる細胞です。従って、成人の肝細胞がんと肝芽腫は、そもそも母体となる細胞が異なっています。

なぜ、肝芽腫が4歳未満の小児に多く、成人ではなりにくいかというと、肝臓を形成する時期に活発に活動する肝芽細胞が原因の癌だからです。肝芽細胞も肝臓をつくる途上で、分裂を繰りかえしていくうちに消滅していくのですが、がん化すると、寿命の限界を超えて無制限に増殖します。

肝芽細胞から肝臓への流れと、生成するタンパク質の違い

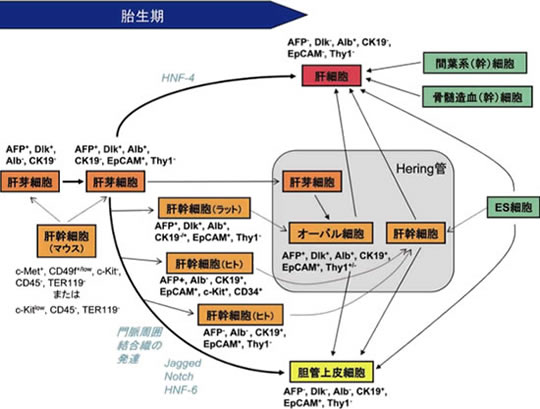

細胞は、胚性幹細胞→肝幹細胞→肝芽細胞→肝実質 or 胆管上皮細胞と、と徐々に分化して、ある特定の機能の細胞へと成熟していきます。肝臓において、その流れを表したものが下の図で、小さい記号は生成する物質です。

(出所:肝細胞研究会)

上の図で、肝幹細胞、肝芽細胞、肝細胞等の流れが示されていますが、それぞれの分化の段階で、作るたんぱく質が異なっています。

成熟した肝細胞は、アルブミンを生成しますが、肝芽細胞では、生成するものもあれば、生成しないものもあります。肝芽細胞でも分化が進んだ段階では、アルブミンは生成しますが、分化が進んでいない肝芽細胞では、生成しないようです。

AFPについても、分化の段階によって生成度合が異なるようだ。肝幹細胞のなかでも未分化の状態ではAFPは生成しないようである。

AFPが100以下の肝芽腫とは、分化が全然進んでいない肝芽細胞による肝芽腫で、未分化である為、他の細胞になる機能をかなり持っており(=転移しやすい/分裂が活発/細胞がばらばらになりやすい)、一般的に悪性度が高いと表現されるのしょう。

また、同じ肝芽腫でも、低分化型のほうが、高分化型よりAFPは高くなりやすいようですが、これは肝芽細胞の分化が進んで肝細胞に近い肝芽腫では、AFPの生成度合が落ちているからかもしれません。

肝芽細胞の分化度合が低くとも、また高すぎてもAFPの生成量が落ち、ある程度分化した状態が一番生成されていると考えられます。

AFPは、肝芽細胞の分化の程度と量の掛け算で決まる為、初診時のAFPは、人によって、百万を超える人から、数千等様々なようです。

肝芽細胞と再発の関係

成人に肝芽細胞はあるのは?

次の疑問に、肝芽細胞がAFPを生成するということは、成人もAFPがゼロでない以上、肝芽細胞は大人にも存在するのか?

肝芽細胞は、成人にも少数ながら存在し、健常な成人でもゼロにはならないようです。そして、肝炎や肝硬変等で、肝臓の機能が落ちた時には、この肝芽細胞再び肝細胞を増やそうと分裂します。この際に、肝芽細胞が活性化される影響で、AFP値が上昇するようです。

成人のAFPの平均値が一ケタの中盤で、10以下では正常値と言われるとしても、それは、肝臓を数十年酷使していた結果の平均で、脂肪肝や肝硬変等の疾患の人も含まれています。

健康体の人のAFPが2-4であることを考慮すると、例えAFPが一桁でも後半ということは、それだけ、普通の人より肝芽細胞の数が多く、肝細胞の再生が行われていることを意味すると考えられます。

肝芽腫が、肝芽細胞からの変異により、できた腫瘍であることを考えると、肝芽細胞が安定的な状態になるAFPの2-4程度になるまでは、普通よりも再発率が高いと考えられます。

肝芽腫の細胞とAFPの関係

がんは、完全に取り切れなかった場合、再び分裂を繰り返し、ある一定以上の大きさになると、画像診断等で再発と診断されるといいます。

その際、DT(Doubling Time/細胞倍加周期)が重要となり、このDTが速いと腫瘍が急速に大きくなり、遅いものだと、再発が発覚するのに何年もかかります。肝芽腫にこの考え方が当てはまるかというと、これだけでは説明がつかない場合もあります。

AFPと肝芽腫の細胞の数が比例して動くのであれば、癌細胞が体内に残っていた場合、何か月もAFPが一桁で安定化することはなく、ほどなくして、再び上昇し始めるはずです。

体内に残ったがん細胞が再発の唯一の要因であるなら、細胞分裂周期が速い肝芽腫は、再発までの期間が2-3年とかかることはなく、治療終了後1年以内に再発するはずです(細胞分裂周期が数週間程度)。

実際はAFPが安定化した後に再発することがあったり、治療終了後、2年たって再発することもあるようです。

そういった点から、がん細胞をすべて取り除いても、再び肝芽細胞が突然変異でがん化することもあるのではと考えられます。肝芽腫になった小児は免疫機構の素地として肝芽腫になりやすい(何かしらの免疫細胞の働きがまだ未成熟とか?)可能性も否定できないので、染色体の突然変異に弱い等は考えられます。

この前提に立てば、AFPが2や3になれば、肝芽細胞の活動レベル・比率も普通の人並みになるので、再発リスクはかなり落ちると考えられます。

結局、仮説ですので、どうどうめぐりで、血液検査のたびにどきどきはさけられないと言えそうです。

肝芽腫の再発に関して考えた記事

|

Sponsored Link |

Sponsored Link

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ1

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ2

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ3

肝芽腫の再発に関する仮説シリーズ4